ミステリー好きのみなさん、こんにちは

矢嶋ストーリーの矢嶋です。

今日は、おもしろミステリーを

ご紹介します。

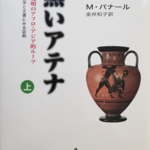

タイトルは『薔薇の名前』。

ウンベルト・エーコ Umberto Eco さんが

書いたミステリー小説です。

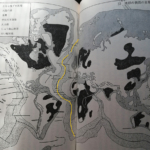

舞台は、1300年代のヨーロッパ。

(:ローマ教皇の権威が衰え[アヴィニョン捕囚]、

ペストで人口の30〜60%が死亡し、各国の王が

たびたび戦争をした混乱と不安の100年間)

古いカトリックの僧院で

連続殺人事件が起きます。

その僧院では

多くの修道士たちが学問をしていました。

彼らは、ただひたすら

学び続けているように見えました。

しかし…

この『薔薇の名前』、

殺人事件を通して、

いろんなことが分かってしまう

実に不思議なミステリーなのです。

その魅力を⤵︎の流れで

ご案内します。

では、話を始めます。

すこし変則的な案内になりますが、

1300年代のヨーロッパについて

最初に説明をします。

(ご安心を。ネタバレはしません)

小説の舞台となった時代が

どんな様子だったかを

お伝えしておきたいのです。

(ご存知の方は、どうぞ飛ばしてください)

1300年代のヨーロッパについて(補足)

1300年代のヨーロッパは暗く、

混乱していました。

1200年代の十字軍遠征で疲れ切っていた

ヨーロッパ各国は、「行け」と命じ続ける

ローマ教皇に反旗を翻し始めました。

そして教皇はフランス軍に殺されます。

ビビった教皇(後任)は

フランス王の言いなりになります。

教皇庁(教皇が命令を出す場所)を

長年いたローマからフランス国内の

アビニョンに移され、人質状態。

(これを[アヴィニョン捕囚]と言います)

教皇に服従していた各国の国王は

「今なら破門で脅されない」と判断。

チャンス到来とばかりに争い始めます。

ドイツ(神聖ローマ帝国)では皇帝が

暗殺され、イングランドとフランスは

百年戦争を始めます。各国が王権と

領土の争奪戦に熱中していくのです。

そんなとき、ペスト(黒死病)が

ヨーロッパを襲います。結果、

総人口の30%から60%が死亡。

社会の根底が大崩壊します。

1200年代の、教皇を頂点にした

ヨーロッパ像は跡形もなく、

破壊されていきました。それが

1300年代のヨーロッパでした。

その過程で、教皇の保護下にあった

(威張っていた)教会や修道院の

地位も脅かされるようになります。

教会や修道院に対して公然と、

懐疑の声や疑問の声が出始めます。

殺人事件は、そんなときに

起きたのです。

ミステリーに潜むメッセージ

『薔薇の名前』に話を戻しましょう。

さきほど書いた通り、

ミステリーのネタバレはしません。

ここでお伝えしたいのは、

ミステリーに潜む

もう一つのメッセージなのです。

さて、そのメッセージですが、

エーコさん、このミステリーを通じて

以下のようなことを暗示します。

彼ら修道士は、

自分たちの教義を守るために、

内部から湧き上がる矛盾を

「異端」として減殺し、

外部世界を「異教徒」として

遠ざけている!

守ってきた価値観や学識が

崩壊することを極度に恐れている!

※ここで先ほど書いた1300年代の

ヨーロッパの状況を思い出してください。

教皇は人質。ペストを防げず。教会の権威が

揺らぎ始めますが、その全てに耳を閉ざして…

そして、自分たちの地位を守るために

学識を独占しようとする!

その嫌らしさを、エコーさんは

チョット難解で、ときに冗長な表現を通じて

おどろおどろしく描きます。

そのシンボルとして

教皇、皇帝、聖書、聖人、

様々な怪物・怪人…が

次々と登場するのです。

知の独占は愚策

怖いな 💀

読み終わったとき、そう感じました。

一部の者が情報や知識を独占し、

無知な者(小説では修道士以外)は

永遠に無知でいる。

自身の社会的地位を守るために

無理と矛盾を力で抑え込む。

そして、社会は無知な人であふれ、

いたずらに進歩を遅らせる。

なんという愚策。

そうならないために

どうすれば?

『薔薇の名前』的に表すと

次のようになるでしょうか?

修道士が独占しようとしている

知識を人々に開放するには?

門外不出の秘密の本が並ぶ、

あの僧院の塔のドアを

開けるには?

唸りながら、思わず、

落書きをしてしまいました。⤵︎

(上の「ドアは?」は、そういう意味!)

みなさんだったら、どうしますか?

ちなみに、

グーテンベルク聖書が初めて印刷された年は

(=印刷した本を配れるようになった年は)

1455年です。(小説の時代設定より100年後)

ニコラウス・コペルニクスさんは司祭で、

教会の怒りを恐れました。彼の地動説が出版

された年は1543年で、彼が死んだ後でした。

ローマ教皇庁が、ガリレオ・ガリレイさんに

地動説を信じないよう注意した年は

1616年です。

あらま!

カトリック教会による

知の独占って、事件後も、

かなり長く続いたのです。

その間、一般の人々は

相変わらずの無知だったので

しょうか?

『薔薇の名前』は、

こんなことを

考えさせてくれる

ミステリーなのです。

『薔薇の名前』は過去の話?

最後に、話を現在に移しましょう。

この『薔薇の名前』に描かれた愚策

「多くの人から学ぶ機会を奪う」は、

過去の話でしょうか?

悲しいけれど、違います。

世界には…

女性というだけで

教育の機会を奪われる人がいます。

貧しくて

学校に行けない子供がいます。

(cf. child labor)

日本は、どうでしょう?

お金がないと…な教育機会があります。

(例 医大に入るときの授業料・寄付金)

(例 音大生が使うバイオリンのお値段)

疑問を封じ込める教育があります。

(例 正解の解答率で決まる成績評価)

(例 有名テキストの記述を是とする教育風土)

問題、いろいろ、ありそうです。

書き忘れましたが、

『薔薇の名前』の著者、

エーコさんの本業は歴史家です。

哲学者でもあります。

その彼が投げ掛けた大きなテーマ、

関連する現在の課題。

このミステリーをきっかけに、

考えてみてください。

矢嶋ストーリー

矢嶋剛

P.S.

『薔薇の名前』には映画(1987年)も

ありますが、小説をお薦めします。

映画は、話題づくりのためか、

原作に無いSEX描写が多いのです。残念。

後日P.S.

『薔薇の名前』に近いテーマ

「本、要るよね」をテーマにした本

『マイ・ブックショップ』もおすすめです。

映画にもなりました。 →こんな作品(感想)

学ぶ機会の偏りが気になる、わたしなのです😅