カッコいい人をお探しのみなさん、

こんにちは 矢嶋ストーリーの矢嶋です。

今日は、わたしがリスペクトする

売茶翁(ばいさおう。本名、柴山元昭さん。

江戸時代の禅僧)さんをご紹介します。

60歳を過ぎて、住職の地位(安泰)を捨て、

京都に上り、今まで学んだことを多くの人に

伝えるために、路傍でお手頃価格な

ストリート・カフェを始めた人です。

暮らしは貧しかったそうです。

でも気にしない、気にしない!

そんな気骨を、彼の漢詩、

過客頂知価半銭…に感じます。

彼は、伊藤若冲さんが肖像画を描く

くらいの有名人でした。

そんな彼のアレコレを、

以下の項目に沿って

紹介させていただきます。

では、さっそく。

こんな人です!

本名、柴山元昭さん。江戸時代の禅僧です。

1675年生まれ、1763年没。

伊藤若冲さんが描いた人物。

こんな容貌だったみたい。⤵︎

(福山暁菴編著『売茶翁』の表紙より)

で、彼は何をしたのか?

売茶(=お茶を売る)の名の通り、

京の路傍で点てた茶を売りました。

現代風に言えば、

ストリート・カフェを始めたのです。

そして翁と呼ばれた通り、彼は老人です。

実は、60歳を過ぎたとき、住職を辞め、

この商売に転じました。

暮らしは貧しかったと云います。

テントのような組み立て式の庵に住み、

ときには食事にも困ったそうです。

彼は何を求めて、この生き方を

選んだのでしょうか?

住職でいれば、僧として

安泰の人生を送れたにもかかわらず。

答えは、彼の遺した漢詩にあります。

彼の漢詩に志が!(拙訳)

その漢詩には、こう書いてあります

過客頂知価半銭

(:通りすがりのお客様、

みなが知っていますよ。

値段はたったの半銭です)

一啜為君洗心腑

(:ひと口すすってください。

あなた様のためです。

心と体が洗われます)

拙訳で恐縮ですが、

この漢詩、意味から察するに、

彼のカフェにお客様を誘う

口上だったような気がするのです。

そのお茶の値段、

半銭(:一文銭の半分)は、

団子1串4文、そば1杯16文と比べても

かなり安い感じがします。

(1文25円とすれば、お茶1杯12.5円。

団子1串4文=100円、そば1杯16文=400円)

(団子とそばの値段については、日本銀行の

貨幣博物館のサイトを

参照させていただきました。 →こちら)

そんな安いお茶を提供し、

お茶を飲む人の発する疑問や悩みに

売茶翁は丁寧に答えたのでしょう。

それが漢詩にあった

洗心腑(:心と体が洗われます)

なように思えるのです。

当然、

もうかる商売ではありません。

つまり、

もうける積もりはなかったのです。

そして実際、もうかりませんでした。

彼は貧しいまま、死んでいきました。

後悔したか?は誰にもわかりません。

確かなのは、彼の生き方に

当時、

多くの人が心を動かされたということ。

当時の有名画家、

伊藤若冲さんの描いた肖像画は

そうした感銘の象徴なのです。

何のために学ぶのか?

わぉ😮、かっこいい!

売茶翁という人を知ったとき、

わたしは、そう思いました。

行動派だし、

肩書きや地位に執着しないし、

貧しくても気にしないし、

学びで金儲けしないし。

(古代ギリシャには、お金持ちだけに高額で

授業をするソフィストと呼ばれる人たちが

いました。ご存知?)

(そのソフィストたちを軽蔑し、望む人すべてに

教育したのがソクラテスさん[B.C.370年没]

でした。詳しくはクセノポン著

『ソクラテスの弁明』をどうぞ!)

生意気を言うようですが、

望むすべての人に

学んだすべてを伝える!

が、学び本来の目的だと

思います。

こういうことを書くと

「そんなの分かってるよ」

と言われそう。

「理想はわかるけど、現実的に無理」

とも言われそう。

でも、

売茶翁は実行しちゃったんです。

60歳を過ぎて、住職を辞めて。

結果、貧乏になって死んじゃった。

なんか悟りの境地です。

悟りといえば、売茶翁は禅僧でした。

禅(ぜん)を学んでいました。

禅って、ちゃんと教える人がいないので

(坊さんが布教をサボっているとも言えます)

千利休さんの侘び寂びと混同している人、

かなりいますが、

いい機会なのでちょっと書くと、

世の中を良くするために(←仏教の目標)、

まず自分の内面を磨き上げる。

その手順を禅と言います。

(初心者は座禅から🧘🏽🧘🏽♂️🧘🏽♀️)

そして、内面をある程度磨いたら、

今度は「公案」と呼ばれる

「世の中を良くする」に

挑む段階へ進みます。

その「公案」を売茶翁は、

喫茶業を介し、会得した全てを

人々の意に沿う形で伝える道

とし、それを全うしたのでしょう。

すごい!👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

ストリートカフェ、いいな!

と、リスペクトしまくりな、

わたしですが、

売茶翁さんがストリート・カフェ

というスタイルを選んだセンスにも、

👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾なのです。

学んだことを伝える

ポピュラーなスタイルは

学校 school ですが、

あれは制度。

制度には強制が

どうしても付きまとい…

「これを教えるよ」と

教える側が事前に設定。

(例 3時間目は図画工作の授業です)

だから、

なにを学びたいか?が

モヤモヤな人は

違和感を感じがち。

でもカフェなら、

「ちょっと知りたいなぁ〜って

思って来たけど、

なんか疲れちゃったから

今日はやめて、🍵を飲んだら帰ろ!」

もOKだし、

「今から言うこと、

よくわかんないかもしれないけど

知りたいのはそういうことなんだから、

がまんして、話、聞いて!」

もOKだし。

どんな人でも、感じたまま、

知りたいままに、質問を発せそう。

そんなカフェ。

お金が掛からず(🍵代、半銭)、

行きやすい場所にあれば。

実はわたしも、以前、

似たような場所(マーケティングの庵)を

開いたことがあるんですが、

実際にやってみると、なかなか難しく、

売茶翁さんのように行きませんでした。

(未熟者です😅)

でも今でも、(今だから、かな?)

売茶翁さんのスタイルが、

ほんとうに必要だと感じています。

大学もそうですが、

学びって、だんだんと

お金、時間、過去の蓄積(例 高卒)

がないと難しくなっている気が

しているんです。

学びたい人、

学校を離れても、

たくさんいるはずなのに。

そう思えば思うほど、

売茶翁さんを

リスペクトしてしまいます。

矢嶋ストーリー

矢嶋剛

P.S.

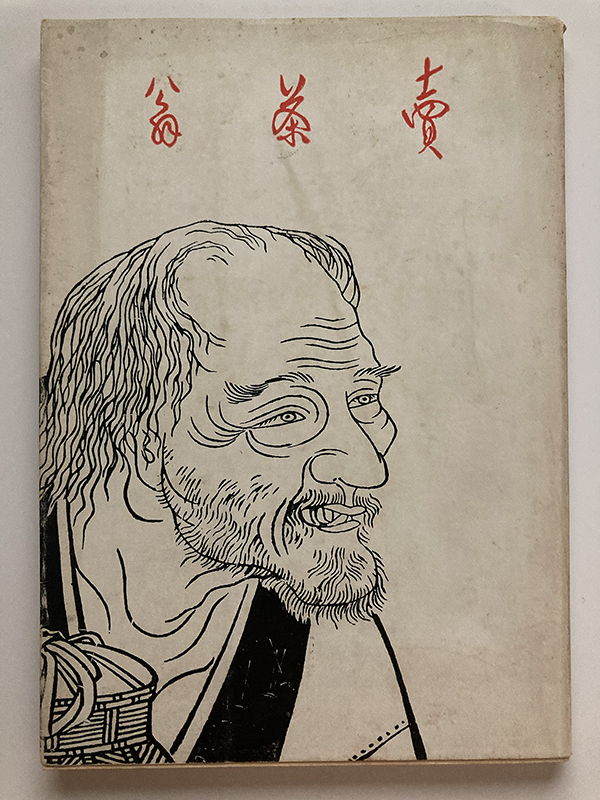

売茶翁さんに興味を持たれた人へ。

福山暁菴編著『売茶翁』が詳しいです。

紹介した漢詩も、この中に。でも

この本(1967年出版)、自費出版ぽく、

古本を探すしかありませんが、ぜひ!

表紙、⤵︎です。

売茶翁さん、いい顔してますよね!😊